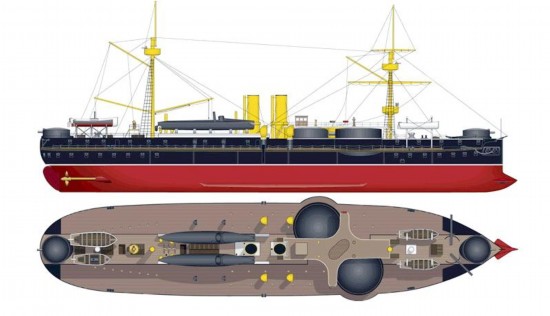

“定远”舰模型图

没有制海权,中国大陆会被敌人从海洋方向切割成数块,分割包围

黄海海战后,中国海军实际上已经把制海权拱手让与日本。日本对威海卫的攻击,并不是从海军对海军的作战开始,而是先从山东的成山头和荣成湾登陆,从陆上对中国陆军发起攻击,从陆上迂回占领威海卫的陆上炮台,然后再用清军的陆上炮台和日本在海上的军舰同时对威海港内的清朝海军发起攻击。从海军作战的角度看,海军舰艇一般不和陆上的炮台对抗的,离海岸12海里外,在敌岸炮的射程以外才是海军舰艇活动的天下。因为陆上炮台的抗打击能力、恢复力都要比舰艇的条件好得多(陆上的炮台工事可以做得很坚固,而军舰的甲板很容易被击穿而进水沉没)。而清朝海军却把海军舰艇的主战场放在离岸12海里以内,在清军的陆上炮台被夺占后,日本人用清军的炮打击清军军舰。实际上,在1894年的四年前,美国军事理论家马汉于1890年就出版了《海权对历史的影响》一书,其中说的“要塞舰队”思想指的就是清海军的这种防守思想。甲午海战是在一个错误的指导思想下打的一场失败的海战。海上作战的精髓在于攻而不在于防。中国海防总是被敌从弱处开刀,登陆后再通过陆上作战对一线海防要点进行攻击。“要塞舰队”思想是中国海防的致命伤。

威海卫保卫战,是一场本不应该发生的作战。黄海海战后,丁汝昌应该集中所有的海军力量,与南洋舰队兵合一处将打一家,到海洋上主动寻歼敌海军主力与其进行海上决战。如前所述,处在运动中的军舰与停泊中的军舰相比,被敌击中的概率将会大大降低。把适宜于海上机动歼敌的军舰放在港内就如同“鸟入牢笼”,不能发挥其海上作战的特长。“定远”和“镇远”两舰的水线下装甲、炮塔装甲厚度均为304毫米,在炮战时代很难被穿透,堪称永不沉没的战舰。正如《清末海军史料》所言:“据探,日人自言,炮弹击中‘定远’者几二千颗,皆不能穿其铁甲。日舰一中华弹,辄受损。……‘松岛’受一开花弹,适坠于弹堆,各弹随之炸飞,四处激射,立时伤毙百十有一人,其船若废”。战直最后,“定远”和“镇远”也并没有被敌舰击沉。在当时的技术水平条件下拥有304毫米厚装甲的军舰在海上可以说是打不沉的,就是采取古代的接舷撞击战术,也可以撞沉几艘日舰。最后,“定远”是管带刘步蟾下令自己炸毁的,而“镇远”因触礁受损,在威海港内被俘获后编入日本海军。

再看后来日本对中国的侵略,中国是先交出了海洋,才有了中国大陆上的抗日战争。由于没有一支强大的海军而取得制海权,中国与日本根本就没有所谓的海上正面抗日作战(有的只是配合陆军的江防沉船阻塞航道)。从海洋方向上看,后来的日本侵华战争是在取得绝对制海权情况下的陆上作战。从中国东北一路往南打,其战法不是步步为营,逐步向南突贯。而是从北部卢沟桥和中国中部的上海淞沪几乎同时作战,从中国北部一下子超越到中国的中部。怎么超越?如果从陆上逐步推进是不可能超越的,因为陆上至少有高山和河流,加上中国军队陆军的层层抗击。而从日本取得绝对控制权的平坦的海洋方向超越是最快最佳的办法。可以说日本对中国的侵略就是由于制海权的取得,从海上方向首先包围中国,然后选择中国海岸方向防御的弱点突入,用海军把陆军从这些弱点处轻松地送到岸上,然后再打一场正规的陆战。对于中国来说,如果没有制海权,就很容易被敌从海上方向将中国分割成几个大区域,被敌分而食之,就如同一只大象不可能被一口吞下,而必须将其切成肉块,才能快速地下咽。

|