无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。

--论语子路篇

【导语】

名山大川是自然的恩赐,人文遗址是历史的积淀,如今一些地方却被“围城收费、坐地起价”。随着五一假期的临近,知名景区纷纷涨价,无名景区怪招频出。景区,你是真心为了游客,还是真心为了利益?

【欲加之价,何患无辞】

景区门票频频飙涨,一般有这几种“借口”:

>>借口1:景区扩大

去年上半年,扬州瘦西湖景区门票从60元涨到120元,今年3月1日,再度从120元上浮到150元。两次涨价,理由都是“游览面积扩大”。

扬州瘦西湖(图片来源于网络)

>>借口2:成本上涨

以我国最大、最年轻的火山岛广西北海涠洲岛为例,门票将上调30元,当地物价局解释,2009年至今,景区运营成本不断提高:2009年为1000多万元,2010年升至2000多万元。

>>借口3:提升品质

凤凰古城管理方认为,将整个凤凰古城纳入景区范围,可以更好地维护古城秩序,也能让游客享受到更优质的景区资源和服务。

[降价背后有“阴谋”]

即将到来的“五一”小长假,全国有1200多家景区打起“降价牌”。其中,5A级景区60家,4A级景区约350家,3A级及以下景区约800家,景区门票价格平均优惠幅度约20%。

>>“先涨后降”?

按照规定,景区涨价频次不得少于3年,今年恰逢解禁周期,很多景区在旺季到来之前就已涨价。如扬州瘦西湖门票从120元涨到150元,四川峨眉山门票从150元涨到185元。涨价的景区中,最高涨幅者高达167%。

此番优惠后,部分景区门票价格只是回到了涨价前的水平。如瘦西湖票价从优惠前的150元回到120元,降幅与涨幅一致;峨眉山门票从185元降到165元,优惠后的价格较涨价前还高出15元。

>>“优惠”还是“促销”?

诸多景区“无视”“五一优惠”,黄山、峨眉山等景区打起了“擦边球”,将优惠期定在小长假之后的“淡季”。如黄山的优惠时间为5月2日至4日;湖南武陵源景区、四川峨眉山景区优惠时间为5月2日至7日;辽宁老虎滩海洋公园的优惠时间为5月2日至5日。

【景区票价是否该降】

[市场调节杠杆]

冷门景区降价、热门景区不降价,是一种正常的市场现象。冷门景区面临知名度低、游客少、整体收入少的生存压力,通过降价促销正是市场机制倒逼作用的结果。

游客可根据景区的性价比自由选择去或者不去,并最终通过市场供求关系反作用于景区,迫使其制定一个合理的市场价格,而不是去寻求一个政府保护价。

[地方政府的影子]

国内的景区门票成本主要分为三大块,一是建设成本,二是管理成本,三是服务成本。

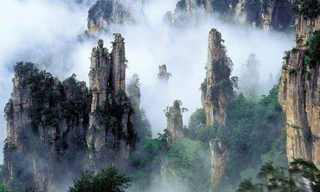

国内自然景区一般是以地方管委会形式管理,由一家国企进行景区经营。对于黄山、九寨沟、张家界、丽江这样的旅游资源不可替代且处于欠发达地区的景区而言,特别是在开发初期,地方政府承担的开发成本、交通及相关设施配套成本、景区运营的维护费用等都很高,甚至一度成为地方政府的包袱,因此门票价格就成了救命稻草。

一群山脉漂浮在空中,云雾缭绕……《阿凡达》中的“悬浮山”就在张家界。(图片来源于网络)

“每一个公益景区背后都有地方政府的影子。”北京联合大学旅游学院副院长张凌云分析,土地性收益是许多地方政府主要来源,在目前房地产不景气的情况下,占地面积很大的景区又被地方政府盯上,允许开发商在其周边开发旅游地产、进行景区经营,推高景区价格。

地方政府的债务、财政压力是门票上涨的根本原因,即使门票不涨,也会在高速路和停车费上涨钱,旅游成本依然很高。

[景区票价还得涨?]

业内人士判断,预计未来国内景区平均票价会继续上涨。首先,景区的运营成本已大大增加。除此,景区的日常维护成本每年也在增加,一些景区将运营成本转嫁到票价上来。

现在景区从创意、规划到建设的标准普遍较高,动辄投资几亿元、几十亿元,不少景区实际是按照“几年收回成本”的标准制定票价,导致景区票价竞相攀高。

【如何终结“看不起”】

[断掉政府分利恶习]

破解景区涨价难题需要打破一些地方政府靠“门票”生财的利益链,打破“门票经济”的怪圈。

《旅游法》明确“利用公共资源建设的游览场所应当体现公益性质”。本就为全民所有的公共景区,应该从制度上回归公益,该免费的免费,该象征性收费的象征性收费。

地方政府要认清自身的职能定位。正本清源,地方政府的责任是加强景区保护、文物保护,规范景区管理、提升服务质量,而不是想方设法从旅游经济中捞取私利。

[听证细则要细致]

《旅游法》明确:“拟收费或者提高价格的,应当举行听证会,征求旅游者、经营者和有关方面的意见,论证其必要性、可行性。”“听证会”如何才能不沦为“涨价会”?

>>限涨频率

首先,应当明确价格上调的频率,如原则上景区涨价频次不得少于3年,不能因为有了听证而借此经常调价。

>>限涨幅度

国家发改委下发的相关通知曾明确,对实行政府定价和政府指导价管理的门票价格,因成本支出大幅增加确需调整的,门票价格的调整幅度,50元以下(不含50元),一次提价幅度不得超过原价35%;早些年的限定标准现在是否适用,也需论证,并制定新的涨价限定幅度。

>>代表构成

按照规定,听证代表中消费者代表一般不少于听证总代表人数的三分之一,对以外地游人为主的游览参观点,门票价格调整听证会要保证一定比例的外地消费者代表参加。

>>会议议程

目前旅游者和景区管理者之间信息严重不对称,听证会需向公众公布门票收入最后都去了哪里。日常运营费用、员工工资支出、维护修缮支出、上交财政数目的详细账单。

>>明确罚则

在审议制定旅游法时,应该着力体现法律的权威,把以前曾经明确的一些好做法及时纳入法律的范畴,并明确严厉的罚则,使旅游法能真正保障广大旅游者的合法权益。

【吸引游客,奇招制胜?】

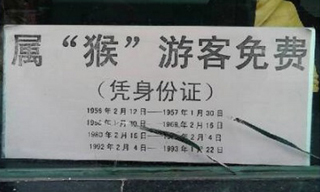

不少不知名景区,为吸引游客纷纷推出奇招。如,河南一5A景区老君山景区曾规定:中外所有李姓游客,凭有效身份证件2012年可免费游览;从4月23日至5月12日母亲节,凡是带着母亲去济源黄河三峡景区游览,当场喊“妈”并且对方答应,则两人均可免门票;连云港花果山风景区规定,属“猴”的顾客只需凭身份证就可以不花钱游览花果山……

(图片来源于网络)

对游客来说,最糟糕的并非看不起,而是看得亏。炒作固然可以提高影响力,但绝非长久之策。真正的高手,注重内功的修炼。吸引游客的脚步,“怪招”并不靠谱。

[非典型案例:公厕成街头一景]

在山西临汾街头,60多座不同风格的标准化星级公厕,就像60多座造型美观、各具特色的微缩景观,形成一道亮丽的风景线。其魅力还体现在公厕对联:“神仙皆知食为天,人间有谁不方便”“有往有来解不断,若即若离总相依”“温饱知国力,方便解民忧”等等。

近日,第九届改善人类居住环境“迪拜国际最佳范例奖”颁奖大会举行,临汾公厕项目获得“全球十佳”大奖。此前,该项目已荣获“中国人居环境范例奖”。

临汾的公厕,既有古典的,又有现代的,充满艺术感(图片来源于网络)

[非典型案例:“西湖模式”]

一片“涨”声中,杭州西湖的“免票时代”已步入了第11个年头。11年间,杭州取消了130多个景点的门票,占到了景点总数的70%,免费开放的景区面积达到了2000多公顷。

杭州市旅游委公布的数据显示,2012年杭州市共接待中外旅游者8567万人次,比十年前2001年的2591.94万人次增加了2.31倍;2012年杭州市旅游总收入1392亿元人民币,比2001年的249.76亿元人民币增加了4.64倍。

[非典型案例:“印象”系列]

要彻底化解旅游业“门票经济”的困局,积极延伸产业链无疑是最好的手段,利用经营项目多元化带动收入的多元化发展。“印象”系列里,魅力资源得到充分使用:“印象刘三姐”中漓江的水,桂林的山,经典山歌、民族风情、漓江渔火等元素的创新组合;“印象丽江”里的玉龙雪山、丽江古城、三朵神和少数民族歌舞与服饰的展现等等。

>>印象刘三姐

大型山水实景演出《印象刘三姐》,是我国第一部“山水实景演出”。世界旅游组织官员看过演出后评价:“这是全世界看不到的演出,从地球上任何地方买张机票来看再飞回去都值得。”

(图片来源于网络)

>>印象丽江

从2006年开始,《印象丽江》在海拔3100米的丽江玉龙雪山演出,把过去这里只是普通山洼的半山腰,变成了世界上海拔最高的实景演出场地。

(图片来源于网络)

【结语】

真正照顾游客需求,才能真正吸引到游客。古建筑学家罗哲文先生曾说:“没有人与人、人与景的融会贯通,没有经济与自然的和谐统一,古镇将是一座没有生气的‘死城’。”不独古镇,其他景点亦然。对国人来说,不在意是否人山人海,在意的是能否享受到乐趣,享受到景区的“生气”。