勘測現場

現代人類是源自非洲的熱帶雨林,還是在世界各地自由進化?這是全世界學界長期爭論的話題。欒川縣龍泉洞遺址的考古新發現有望為解決這一問題提供新的線索,為揭示人類在不同區域演化的多樣性,研究人類進化提供重要依據。

日前,來自中國科學院、中國社會科學院、北京大學、中國人民大學、北京師范大學、河南省文物考古研究院等單位的專家齊聚欒川縣,對龍泉洞進行實地探訪並召開學術研討會。與會專家認為,該遺址對現代人類起源研究有重要意義,應該用幾十年的時間對其進行細致、系統的發掘。欒川縣近年來發現大量舊石器時代遺跡,也將進一步鞏固洛陽在中華文明中的核心地位。

骨器

事件

一處小小的考古工地,震動中國考古界

草木郁郁蔥蔥,青石砌成的台階延伸向山頂,一路走來虫鳴鳥叫聲聲入耳……位於欒川縣城北的龍泉山公園是許多當地人散步納涼、登高望遠的好去處。不過,很少有人知道,公園旁有一處小小的考古工地,這個工地發掘面積不過約20平方米,最近卻在中國考古界引發震動。

故事要從2008年說起,當時第三次全國文物普查正在進行,各地都在認真摸排古代遺跡。“四河三山兩道川,九山半水半分田”的欒川雖然風光秀麗,但文物古跡十分缺乏。

“古人要選擇地勢開闊、交通便利的地方營建城市,這正是我們的劣勢。”欒川縣文廣新局文物保管所負責人龐海嬌說。相關專家卻不放棄,根據欒川縣的氣候、地貌特點,他們給了這樣一個建議——排查洞穴,重點找舊石器時代人類活動遺跡。

舊石器時代,即距今約300萬年到約1萬年前,當時的古人類已經可以使用打制石器但不擅長建造房屋,需居住在洞穴中。山高、林密、洞穴多,欒川縣在當年很有可能是古人類的樂園。

刮削器

緣起

遛彎兒撿到的小石塊,揭開龍泉洞遺址奧秘

2008年夏天的一個傍晚,陣雨初霽,欒川縣文物保管所一名工作人員來到龍泉山公園遛彎兒,順便觀察附近山上是否有洞穴。邊走邊看時,路邊一座土台上的白色小石塊吸引了他。小石塊原本埋在土壤中,剛剛被雨水沖刷露出一角。該工作人員撿起小石塊一看,顏色潔白,呈半透明狀,材質正是北方地區古人類常用的脈石英,上面還有人工打制的痕跡。

就是這樣一次偶然事件,讓龍泉洞遺址走進了大家的視野。隨后,市文物考古研究院聯合欒川縣文廣新局文物保管所和北京師范大學對該洞進行了第一次發掘。經過測年,該遺址人類活動的時間大約為距今3萬至4萬年前,屬於舊石器時代晚期,和北京“山頂洞人”時間相近。

石核

現場

古人類咋“選房”?記者帶您看

沿著小道一路向上走去,記者來到了發掘現場。說是洞穴,現在卻看不出洞穴的樣子。“地質專家來現場看過,這個洞發生過坍塌。”市文物考古研究院工作人員顧雪軍指著一塊巨石說。他是該項目的負責人,已經在欒川縣做了近10年舊石器時代考古工作。

選擇龍泉洞作為生活之地,當年古人類著實動了不少腦筋。龍泉洞的洞口開闊,光線可以深達洞內,通風條件也好。這裡比伊河河道高大約7米,走下長長的坡道可以方便地取水又不受水害。附近環境宜居,即使在今天,龍泉洞遺址附近也有不少住戶。

不少市民應該知道,為了明確位置、方便發掘,工作人員會在考古現場布置探方,一般的探方是10米×10米的,而記者在龍泉洞遺址看到,這裡的探方是1米×1米的。“這就是舊石器時代考古和其他時期的不同之處,一方面是因為遺址本身面積太小,另一方面是出土標本很小,一不小心就會遺漏重要信息,所以要加倍認真細致。”顧雪軍說。

到底要細致到什麼程度?顧雪軍舉了這樣一個例子:遺址中的每一寸土都要經過仔細篩選,看看裡面有沒有細小的石英碎屑及化石。“古人類把石器打制好就拿走使用了,但制作時產生的碎屑肯定留在原地,這樣我們就可以搞清楚制作工具的地點在哪裡,進而了解整個洞穴的功能布局。”顧雪軍介紹。

石核

成果

發掘如同“過篩子”,出土標本近13000件

顧雪軍介紹,在第一次發掘過程中,發現了石核、石片等石制品,以及鹿、牛、犀牛等動物骨骼化石。在發現的各種化石中,部分有灼燒痕跡,應該是經過了人為加工。

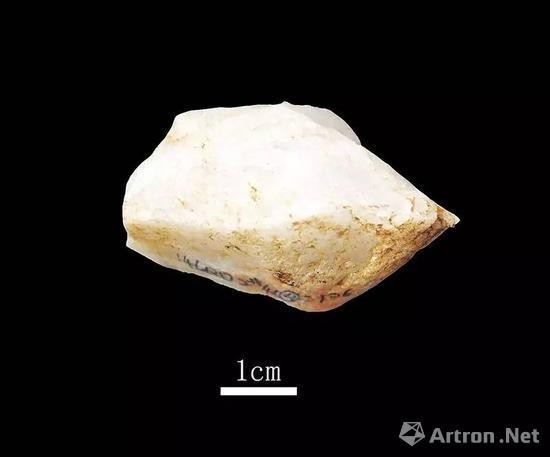

2014年,為了進一步搞清遺址狀況,市文物考古研究院又和欒川縣文物保管所在上次發掘區域南側開始了第二次發掘。此次發掘面積約20平方米,經過如同“過篩子”一樣的發掘,目前出土標本近13000件,包括石制品、動物化石和骨器等,另外有大量淘洗出的標本尚未統計。石制品的原料以脈石英為主,類型包括石核、石片、工具、斷塊、碎片和搬入石材等。

目前,該遺址暫時還沒有人類化石出現。顧雪軍推測,如果有人類化石的話,應該在已經坍塌的洞內。按照舊石器時代古人類活動洞穴的功能布局,一般情況下,洞外側是工作區,內側是休息區。

“舊石器時代晚期的古人類,已經有了埋葬同伴的行為,一般就埋葬在生活區內。”顧雪軍說。在北京山頂洞遺址,還發現被埋葬的古人類周圍被撒上朱砂作為裝飾,這也能看出古人類有了情感寄托和悲憫之心。不少市民可能有疑慮——將同伴埋在自己的休息區中,實在是不可思議。其實,一直到二裡頭時期,墓葬、祭祀區也是在城內,后來考慮到衛生等問題才逐漸分離開來。

發現

古人類愛吃啥?3個火塘或幫還原古人類食譜

在所有發現中,最引人注目的當數3處用火遺跡,也就是我們常說的火塘。與同時期其他火塘相比,龍泉洞遺址的火塘結構更清晰,制作更精致。

“其他遺址的火塘大多隻能看到一攤灰燼,這裡的火塘則是用石頭圍成的,這對控制火很有幫助。”顧雪軍介紹。記者在現場看到,3個火塘呈“品”字形排列,每個火塘都被石塊圍成近乎圓形。曾經有考古工作人員進行實驗,用石頭圍成類似的火塘,即使將火塘中的明火熄滅一段時間,也能輕鬆重新引燃。

遠古時期,火是古人類的生命線,它不僅可以烹飪食物、抵御嚴寒,也是驅趕猛獸的有力武器。火塘裡不僅有紅燒土、碳屑、灰燼等與火直接相關的物體堆積,還有人類烹制食物的遺留物,通過研究這些有望還原古人類食譜。“下一步,我們將把這些物品送到實驗室進行提取研究,看看古人類到底愛吃啥。”顧雪軍說。

遺址現場還出土了大量化石,多為破碎的牙齒和骨骼。經過初步鑒定,主要物種有鹿、牛、羊、犀牛及部分食肉動物。此外,還有一些骨器非常獨特,它們做工精細,不像其他地區出土的磨制骨器一樣隻磨一個尖,而是做出了刃部。專家認為,這個磨制骨器刃口不是很鋒利,肢解動物也許沒有石器有效,可能用於加工獸皮做衣服。

意義

處於人類進化關鍵時期,彌補東亞地區研究短板

市文物考古研究院院長史家珍表示,龍泉洞遺址的發現,填補了豫西地區舊石器時代晚期考古的空白,完善了河洛地區作為中華文明搖籃的資料。“我們的先民就是這樣順著伊河、洛河走出大山,創造出燦爛的文明的。”史家珍說。

“這個遺址很重要,3萬至4萬年前是一個非常關鍵的階段,現代人類就是在這時出現的。”北京大學考古文博學院教授王幼平介紹。他表示,歐洲已經做了很多該時期的發掘、研究工作,但東亞地區特別是中原地區,對當時古人類活動有什麼特點並不是很清楚。龍泉洞遺址既有豐富的石制品、動物化石,又存在骨器及用火遺跡等,可以很好地揭示古人類是如何生活的。

建議

長期細致發掘,申請“國保”單位

此外,專家們還對龍泉洞遺址及欒川舊石器時代考古的方向給出了建議。

建議一:長期細致發掘,多學科交叉研究

北京師范大學歷史學院教授杜水生表示,龍泉洞遺址值得花上幾十年去發掘研究,最后成果有望成為一個經典結論,在世界史前史學界產生影響。

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員高星認為,因為龍泉洞遺址意義重大,所以要做好長期規劃,進行認真細致的發掘。“比如和火塘比較接近的地方,每隔5厘米就進行取樣分析,研究洞穴的功能分區。”高星說。國外在進行類似研究時,曾經發現一個區域含草量特別高,從而推測這是人類當年睡覺的區域,因為鋪草能夠睡得更舒適。他還提醒,在考古發掘的同時,還應該和地質、生物等學科進行交叉,從多角度入手研究,最大限度地還原當時場景。

建議二:申請成為“國保”單位

中國社會科學院考古研究所所長陳星燦表示,第八批全國文物保護單位的申報工作將要開展,龍泉洞遺址已經獲得了相當的發掘成果,可以考慮申報。如果入選,不僅能夠為遺址保護提供便利,還可以對公眾進行展示,普及考古知識。

建議三:建立舊石器時代研究中心

高星還表示,欒川縣的舊石器時代遺址富集程度全國罕見,可以建立一個研究中心,做好博物館、庫房、科研機構等配套,不僅能夠將標本妥善保存,成為相關專家進行觀察、研究的基地,還可以進一步拉動旅游業發展。同時,加大對欒川境內舊石器時代遺址的整體保護,保障文物安全。

延伸

現代人類從何而來?龍泉洞遺址提供線索

我們的祖先是誰?他從哪裡來?這是無數人不斷追尋的問題。目前在世界范圍內有兩種聲音:一種認為,現代人類是6萬至7萬年前第二次走出非洲的智人后代;另一種則認為,300萬年前人類共同祖先走出非洲后,就在世界各地分別進化,形成了現在的人類。那麼,對這兩種說法,龍泉洞遺址又將提供怎樣的線索?

在相當長一段時間裡,第二次走出非洲的說法在學界內很有影響力,隨著中國舊石器時代考古不斷有新發現,該說法受到了挑戰。市文物考古研究院院長史家珍介紹,就拿欒川來說,近些年先后發掘了孫家洞遺址和龍泉洞遺址。“孫家洞中人類活動的時間是距今40萬至50萬年前,龍泉洞中人類活動的時間是3萬至4萬年前,但他們使用的石器技術是一脈相承的。”史家珍說,而歐洲同時期古人類,使用的石器技術和中國完全不同,如果真的是6萬至7萬年前一起從非洲走出的,不應該出現這樣大的差異。

高星也表示,龍泉洞遺址對揭示人類在不同區域演化的多樣性具有重要意義,結合全國其他地區的考古成果,對認識人類進化很有幫助。(洛陽晚報記者 潘立閣/文 張斌/圖)

相關鏈接

自2008年開始,市文物考古研究院和欒川縣文物部門以舊石器時代洞穴遺址和舊石器曠野地點為重心進行調查,發現七裡坪舊石器遺址、樊營舊石器地點等曠野遺址,以及孫家洞遺址、龍泉洞遺址等舊石器時代洞穴遺址。這些遺址類型非常豐富,所發現遺物是珍貴的科學材料,科研潛力巨大。

尤其是舊石器洞穴考古方面,文物考古部門近些年取得了前所未有的成績。如:第三次全國文物普查時對孫家洞遺址進行調查,發現了大量動物化石。根據統計,這些化石主要屬於中國鬣狗、熊、大熊貓、狼、獾、貘、豪豬、竹鼠、刺?等。孫家洞遺址還出土了6顆人牙化石,被評選為2012年全國考古十大新發現之一。除此之外,后坪洞遺址、蝙蝠洞遺址及龍泉洞遺址的第一次發掘,也曾引發廣泛關注。

目前,欒川縣仍在對遺址進行野外摸排,希望能有更多新發現。需要提醒的是,舊石器時代洞穴遺址的特點是向陽、背風、近水源,洞內為土質地面,地層中有老百姓俗稱的“龍骨”,也就是各種化石。如果群眾發現有類似洞穴,請及時向文物部門反映,工作人員將對其進行進一步調查。