▲白云楼内的老楼梯

白云楼鲁迅故居外景

位于越秀中路的鲁迅纪念馆前身——1906年的两广优级师范学堂(翻拍)

白云楼内鲁迅故居的老租户陈先生

文/羊城晚报记者 张演钦 陈荷 图/羊城晚报记者 郑迅

广州今夏沿袭了以往的炎热,但在广州市越秀区白云路上的白云楼,却有一隅天然的阴凉,这片阴凉曾荫庇过文学巨匠鲁迅——白云楼二楼西侧的三室一厅,正是1927年鲁迅在广州的寓所。

于此,他完成了《朝花夕拾》、《野草》两部著作,写下了《可恶罪》、《小杂感》、《谈“激烈”》、《略谈香港》等30多篇作品。在此陪伴他的,不仅有挚友许寿裳,还有爱人许广平。

“晚餐后,鲁迅的方面每有来客络绎不绝,大抵至11时才散。客散以后,鲁迅才开始写作,有时至于彻夜通宵,我已经起床了,见他还在灯下伏案挥毫,《铸剑》等篇便是这样写成的。”

这是许寿裳的回忆。

寻迹

故居仍存,精神安在

不少来访者吃了闭门羹

白云楼,这座建于1924年的西式风格建筑,今天看去,淡黄色的外观焕发着古旧的美,八角楼的圆顶更是将当时建筑特色凸现出来。一楼西侧的墙体里嵌着“广东省重点文物保护单位”的牌匾,上书“白云楼鲁迅故居”,立匾时间为1985年8月27日。

在当地居委会工作人员的带领下,从门牌号为“白云路5号”的门口进入,眼前变得黑暗清凉,没有灯光,在楼顶透出的微光下,可见楼梯间堆满了杂物。楼梯剥落得厉害,露出了钢筋。朱红的楼梯扶手看起来发灰,揩揩,还可以感觉到木质龟裂后的嶙峋。上到二楼后往右走,到尽头,便是鲁迅故居。

陈霆光是鲁迅故居的租客,这个屋子住过陈家四代人。陈霆光的父亲是邮政局职工,全家六口人挤在十多平方米的屋子里。随后因为白云楼里住客渐少,陈家另外租赁了旁边的房间,并将两间打通作为客厅,又在鲁迅曾经的书房——八角楼上分割出一个小阁楼,才形成了今天的样貌。陈霆光介绍,1955年自己就是在这里出生的,对这间房子感情非常深,一直舍不得搬。

“1990年时白云楼还是住了很多人的,当时邮电不分家,所以里面需要安置的职工很多,后来就渐渐搬离了,到现在只有3户人家住在这个梯间,三楼都已经空了。”

羊城晚报记者上到三楼,地面上连接着巨大的白色塑料管,一直通到楼顶。塑料管所经之处,渗漏痕迹异常明显。

陈霆光说,在他十几岁的时候,鲁迅之子周海婴曾经来参观过,之后这里便无人问津。直到近年来又开始陆续有人找上门“求参观”,但往往只能吃“闭门羹”。

附近白云路与东川路交界处,是鲁迅纪念园,建于2001年10月。园里镌刻了不少鲁迅在白云楼所写的名言,例如“老调子已经唱完”等。

鲁迅辞职中大,辞谢诺奖

鲁迅还在广州鲁迅纪念馆所在的原中山大学钟楼居住过。

7月24日下午,羊城晚报记者来到钟楼旧址。这里正在维修,不能入内。由于数年内均处于围蔽状态,钟楼外观稍显颓败。

广州鲁迅纪念馆副馆长吴武林介绍,1927年1月,鲁迅应中山大学之邀,离开厦门来到广州,担任中大文学系主任兼教务主任,7次主持召开了中大教务会议,开设了三门课程:《文艺论》、《中国小说史》、《中国文学史》。同时,他积极参加社会活动。钟楼是中山大学的办公楼。鲁迅抵达广州的第二天,在许广平、孙伏园的帮助下搬进钟楼二楼居住。著名作家欧阳山回忆:“鲁迅一来就把青年们吸引住了,他那一举一动,他的容貌、声音、外表,他的理发问题、抽烟、服装以及他著作的介绍,都成了青年人谈话的中心……”

1927年3月29日,辞职中大的鲁迅迁居白云楼。

1927年9月25日,鲁迅致信台静农:“瑞典人S托人来征询我的作品,要送给管理诺贝尔文学奖金委员会,S以为极有希望的,但是我辞谢了。我觉得中国实在还没有可得诺贝尔奖金的人,倘因为我是黄色人种,特别优待,从宽入选,反足以增长中国人的虚荣心,以为真可与别国媲美了,结果将很糟。”

1927年9月27日,鲁迅离开广州。

保护

年久失修,频遭质疑

白云楼所在街道办的报告称,白云楼原是一座三层小楼,1985年邮政局加盖了一层,白云楼自建成至今一直为邮政局职工宿舍,现居住有31户约97人。鲁迅先生居住过的二楼套间长期有人居住。报告称,白云楼“存在安全隐患”。白云楼属民国时期建筑,因长年失修,建筑内部电线老化严重,大部分房间都存在渗漏,墙体也有剥落和破损现象。外墙临东濠涌的一面曾在河涌治理时由政府出资做了翻新,而另外两侧一直未做修饰,墙体斑驳剥落,楼内更是残旧不堪。

报告也认为,白云楼“频遭公众质疑”。鲁迅故居白云楼至今尚未对外开放,作为省级重点文物保护单位,大楼西侧挂有文物保护铭牌,但没有任何关于鲁迅故居的指引,很多游客慕名而来却无门而入。

对话

林贤治:鲁、许的爱情发展于白云楼

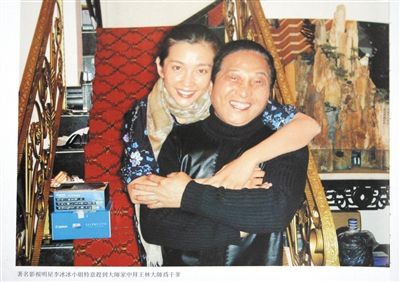

2013年7月23日,羊城晚报记者采访了著名鲁迅研究专家林贤治先生,谈鲁迅在广州。

羊城晚报:能否介绍一下鲁迅从中大辞职的始末?

林贤治:顾颉刚是胡适的弟子,鲁迅认为顾颉刚属于“现代评论派”,政治上是支持北洋政府的;平时又是拉帮结派的人,非常鄙夷。鲁迅离开北京到厦门教书时,矛盾激化,发展到势如水火的局面。后来鲁迅来中大教书,顾颉刚也来中大,当时鲁迅表示过“他来我就走”。中大对鲁迅还是相当重视的,就说顾颉刚来不教课,最终鲁迅没有辞职。后来广州“4·15”大屠杀,国民党党部逮捕了很多革命学生、共产党员,学校方面没怎么出面保护学生,鲁迅为此出面争取无效后,就自己辞职。

羊城晚报:辞职后为何没有离开广州?

林贤治:这是出于鲁迅对当时环境的认识。国民党把广州当作革命策源地,当时已经有报纸说鲁迅是亲共的,如果一走就容易授人以柄了,所以鲁迅偏不走,不仅不走,他还主动写信给国民党在广州市的公安局,告诉他们自己住什么地方。这么做有两个原因;一来是鲁迅在国民党上层还是有一些熟人的;二来是他确实也并不是亲共的。

羊城晚报:鲁迅跟许广平的关系在广州进展如何?

林贤治:1926年10月左右,未离开北京之前,两人的恋人关系就确定了。但是鲁迅的夫人朱安在北京,当时的北京,没有安放两人爱情果实的地方;而且,鲁迅当时是受到北洋军阀政府通缉的,所以两人离开北京。林语堂介绍鲁迅到厦门大学任教,许广平回到广州,鲁迅在厦门大学不到一年,就应中山大学邀请来广州任教。

两人在广州,后来秘密同居。我认为,广州是两人关系发展的重要节点,这是我一个人的观点,所有关于鲁迅的书都说是在上海同居。许广平写了一个短剧叫《魔祟》,两人睡觉,一个魔在蚊帐上偷窥他们,里面有不少爱抚情节。有专家认为这是许广平作于鲁迅死后的纪念文,但我认为不是,这应该是少女初尝爱情果实的喜悦之情,在这样的情绪支配下写的。《魔祟》里描写的地点,就应该是白云楼。里面描写到河涌,而白云楼旁边就是东濠涌,而且她描写的楼里的布置很像白云楼,而非上海景云里。在广州时,两人也有同居的条件:当时鲁迅3月份搬到白云楼,与许寿裳、许广平一块儿住二楼,“4·15”清党运动营救不成,3人一同辞职了,此后许寿裳离开广州,三房一厅只剩下他们两位。后来萧红信中问过鲁迅:“你什么时候结婚的?”鲁迅回答是非常暧昧含糊的:“两个人好了就好了。”意思大概是这样,就把这个事情含糊过去了。我的看法就是,两人事实上同居就是在广州开始的。当然,这是鲁迅个人的隐私,何时同居,过于纠缠时间问题也没有多大意思。

羊城晚报:您出版过著作《人间鲁迅》,将鲁迅定位于“人间”,这与这么多年来把鲁迅“革命化”、“意识形态化”的做法截然不同,而鲁迅后代周海婴、周令飞也一直致力于把鲁迅“人化”,您觉得这几年来这样的工作有成效了吗?

林贤治:这里有两个倾向:一个是在很长一段时间内,鲁迅被片面地拔高、被意识形态化。强调鲁迅的伟大,但伟大在哪里呢?这个本来就是仁者见仁智者见智,但我们都是从无产阶级革命这一方面来理解,鲁迅作品中人性的部分、同情弱者、对抗强权、对民主自由的追求都被抹杀了,这是几十年里的主流。

另一个倾向也是非常不好的,在上世纪80年代尤其是90年代以后,在学界提出所谓“告别革命躲避崇高”这种论调后,学界试图解构鲁迅,强调鲁迅被利用的方面,只把鲁迅当成一个工具和符号。而鲁迅富于生命力的思想,就从另外一个方向被抹杀了。我觉得鲁迅是坚持社会正义的代表人物,我们现在依然说正义。这是鲁迅的道德立场,这样的道德立场不是属于某一个党派的,而是属于人类的。

鲁迅代表的是人类的立场,他多次讲过,写东西是使得人类的灵魂相通,要“疗救国民的劣根性”。中国社会进步了多少,还可以商榷,鲁迅的时代跟我们现在的时代有何不同,从政治文化的方面去看,我们也可以分析。

周令飞:不认识被过度神化的鲁迅

2013年7月22日,羊城晚报记者电话采访了鲁迅之孙周令飞。

羊城晚报:您有听长辈说起祖父在广州的故事么?

周令飞:没有太多的印象,我的祖母(许广平)是1968年去世的,那时候我才15岁。当时正值“文化大革命”,再往前,我又很小,所以没有机会说这些事情,但我有一些零碎的记忆。比如祖母在北京担任国家职务时,父母周末才回家,我和祖母在家里吃饭,饭菜常有广东口味,比如煲汤、蒸饭里加腊肠、吃淡菜,等等。我还清晰记得小时候家里常做萝卜糕的情景,逢年过节都会做很多,我还帮着用小石磨磨米,那时候算是打牙祭了。“文革”的时候可读鲁迅,其他书都不让读,当时比较乱,各个单位搞运动,家里气氛凝重。听说当时有好几位祖母在广州的亲戚挨整,写信求救,祖母也无能为力。

我去过广州很多次,最早是上世纪70年代,2000年后陪父亲去过二次许地、白云楼等。我对广州的感情来自于对祖母的感情,祖母从小带大我。祖母去世,我把情感转移到了广州,所以我每次到广州都感觉特别亲切,那种氛围、饮食习惯等等,我很习惯,很喜欢,每次都勾起我对祖母的怀念。

羊城晚报:据说鲁迅来广州有很大一部分是因为您的祖母许广平,因此有人说在广州的岁月是鲁迅最浪漫的时期。传言说鲁迅到广州的时候,有去许地摆喜酒,但有人反对说,许家从未正式接纳鲁迅作为女婿,哪种说法是真的?

周令飞:没有摆过酒吧。当时鲁迅和许广平自北平分别到厦门和广州去,他们希望到另外的地方去发展感情。鲁迅在北京临走的时候,说两年以后大家有了经济基础再考虑在一起。去上海之前,甚至到上海以后的一段时间,都没有对外公开关系,所以怎么可能在广州摆喜酒呢?据我所知,他们是在上海才最终公开身份的。

祖父离开北京到厦门任教,随后到广州与祖母汇合,这段时间被很多学者称为最浪漫的时期,除了多篇脍炙人口的散文,还有他们密切的通信情书。他们是在热恋之中,通信数十封,很多甚至是前信还没抵达,后信又追了上来。热恋之中的人是最浪漫的。据说许家对他们的交往并不是太清楚,也没有所谓的接受不接受,因为祖母回家很低调,恋情当时并没有公开,还很隐秘。我不知道广州许家是否清楚是否接受,只知道祖母当年是逃避包办婚事而离家到天津读书的。

羊城晚报:有无具体时间、具体事件让您“在某个时空与鲁迅相遇”?

周令飞:读书的时候,我也认为祖父是一个严厉、不苟言笑、让人望而生畏的人,因为教科书里的杂文和严厉的鲁迅美术作品。然而,当突然有一天我父亲告诉我说,鲁迅不是这样的,他很喜欢开玩笑、喜欢恶作剧,当时我受到了震动。父亲的一个个小故事,让我彻底改变了对祖父的看法,而且我开始确定我过去所有的一切想法都是错的。从那天开始,我开始寻找结论,这是上世纪90年代初的时候。

羊城晚报:这个时间是否是您父亲想走到台前的时间?

周令飞:父亲真正下决心走出来是在2000年以后,最初他撰写回忆录《鲁迅与我七十年》,再有就是2006年《鲁迅是谁》那篇文章的发表。我们以前给自己定的最低底线是“我们不能给鲁迅抹黑”,后来变成了真正站在前台,大声说出“我不认识现在这样的一个被过度神话的鲁迅”,这个转变是非常巨大的。

羊城晚报:您与父亲创立了上海鲁迅文化发展中心,您的这个文化中心,会推动广州鲁迅、许广平遗迹的保护和开发吗?

周令飞:有,几年前许地的保护计划是父亲领衔我们参与其中的,但是当时我们这个民间组织的力量十分有限,又面对无数困难,束手无策,后来无疾而终了。但这件事必须要推动。还有广州鲁迅纪念馆,它是广东省博物馆下设的一个单位,前几年生存十分窘迫,父亲和我就给各方写信,希望能够使之独立建制。甚至在父亲去世前一年,还给全国政协写提案,希望广州鲁迅纪念馆可以独立建制。今年4月份,我收到通知说,父亲的提案经过二十几个委员联署,终于获得了广东省的批准,如今广州鲁迅纪念馆已经独立建制了。

(来源:羊城晚报)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!