徐玉兰与王文娟主演的《红楼梦》剧照。

手持通灵宝玉的“贾宝玉”。

《西园记》中的张继华。

《浮生六记》中扮演男主角(左)。

越剧徐派小生创始人徐玉兰:

梨园赋

古往英豪梦,今来儿女情,寂凉长夜街巷,谁家曲绕梁?阶前镜里,小弄堂口,恩怨情仇多少事,粉墨唱平生。

遥想梅程盛景,大师光耀群星。九龙庭上,管乐迎兵来将往;虎度门外,青丝染暑炙寒霜。

至如今,欲净素手拈拙笔,写不尽——台前幕下、梨园惊世魂!

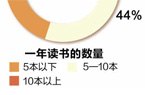

天生女儿身,情系小生角,从痴情的张生、梁山伯、张继华到风流的“宝哥哥”,越剧徐派小生创始人徐玉兰在舞台上不断挥洒着才子俊杰的儒雅韵致。

5月3日的早晨,记者在徐玉兰的家中见到了这位曾名震舞台的越剧小生。即便年过九旬,徐玉兰聊起戏曲时依然精神抖擞,说到兴奋处,她甚至当场哼起《红楼梦》中的经典台词,一句“天生掉下个林妹妹”悄然带人走进她半个多世纪的艺术生涯。

越剧:

又名绍兴戏,发源于浙江嵊州,经历了由男子越剧到女子越剧为主的历史性演变,是中国五大剧种之一。越剧长于抒情,以唱为主,声腔婉转柔美,表演真切动人,服装轻柔淡雅,极具江南灵秀之气。越剧多以“才子佳人”题材的戏为主,艺术流派纷呈,有袁雪芬的袁派、徐玉兰的徐派、傅全香的傅派、范瑞娟的范派等。

策划:赵洁

文/图 上海记者站 李晓璐

为演贾宝玉,通读三遍原著

徐玉兰爱听戏、爱演戏,戏曲是她唯一的爱好。因为这个爱好,徐玉兰家中的墙上、客厅里的钢琴上、壁橱的玻璃门里,或悬挂或摆放着她许多剧照,从《西厢记》中的张生到《西园记》中的张继华,从《春香传》中的李梦龙到《梁祝》中的梁山伯,或清新俊逸、或风流倜傥、或谦逊儒雅,每一张剧照都展示着一个与众不同的人物形象。

其中,一张贾宝玉的剧照最为夺人眼球,照片中徐玉兰身着蓝色长褂,头戴束发蓝冠,手持通灵宝玉,面若春花,目如点漆,俨然是《红楼梦》中“天然一段风韵,全在眉梢;平生万种情思,悉堆眼角”的“宝哥哥”。提起这个角色,徐玉兰滔滔不绝,她说自己演过一百多个角色,“最喜欢的就是贾宝玉。”

1955年,《红楼梦》第一次被改编为越剧,并将作为国庆十周年的献礼剧目在北京上演,作为贾宝玉的扮演者,徐玉兰自然成为了全院瞩目的焦点。她深知“每个人心中都有一个贾宝玉”,如何能展现贾宝玉的风采绝非一朝一夕之事,徐玉兰承担着不小的压力,“贾宝玉的人物形象是很复杂的,从不懂事,到稍懂事,到懂事,每阶段的唱腔、身段、动作都是不一样的,而且他对待不同的人,态度也是非常鲜明的。表演不能流于表面,每一个动作都必须有其‘潜台词’,有据可循。”

为了研究贾宝玉的内心思想,徐玉兰在赶往前苏联和德国的火车上,日夜通读原著,来回一个月,她硬是将原著通读了三遍;为了充分展现贾宝玉举手投足的秀美,徐玉兰托朋友带了许多画有贾宝玉的画册反复观摩,从服装到表演无一不经过斟酌思量;甚至为了演好贾宝玉出场的第一出戏,既表现其出身名门的贵气又流露出其孩童般的习性,徐玉兰煞费苦心地从原著中找依据,依葫芦画瓢地让导演制作了一串檀香佛珠。至此,这个“贾宝玉”便一边玩着佛珠一边迈着步子走进了人们的心中。

1958年的春天,越剧《红楼梦》首演于上海共舞台,戏还没演完,台下便已簇拥着热情的观众。之后,这出戏从2月18日到3月3日,连演了54场,场场爆满,亦成为“那个时期越剧革新的标志”。四年后,由徐玉兰、王文娟主演的越剧《红楼梦》更被搬上了大银幕,被誉为“里程碑式的经典戏剧电影”,“宝哥哥”徐玉兰也因此红遍大江南北,成为银幕上永恒的“贾宝玉”。

从“花旦”到“小生”

在越剧界,徐玉兰因唱腔高亢激昂、热情奔放、刚柔并蓄,突破了越剧曲调较为平稳婉约的格调,独树一帜而自成一派。然而,有意思的是,如今这个被誉为越剧徐派小生创始人的小生名角初始所学却是花旦。

1921年12月27日,在浙江新登县城的一户姓汪的人家里,一个女婴呱呱落地,因属“玉”字辈,取名为“玉兰”,后被过继给当地的徐家,改姓为徐,她就是徐玉兰。徐玉兰有个非常爱看戏的祖母,从小带着她看戏,耳闻目染之下,徐玉兰对越剧萌发了强烈的兴趣,“我要学戏”的念头在她的心中渐渐落地生根。12岁那年,在祖母的支持下,徐玉兰进了当地女子科班“东安舞台”学戏,最初被安排学花旦,然而徐玉兰年纪虽小,却很有自己的主意,“我不想学花旦,我从小就像男孩子一样,花旦太柔弱了不适合我,我就想要学小生。”当时因种种原因,徐玉兰改学老生,文从“教戏笃牌”俞传海,武从徽班文武老生袁见法。

戏曲演员舞台下的练习从来都是艰苦的,“每天鸡未唱晓,我们即起来练功,在那高低不平、夹杂着小石子的石板台上翻打滚爬,酷暑寒冬,从不间断。”徐玉兰的母亲见不得她受苦受累,几次劝她回去,然而因为太钟爱越剧演员这个身份了,徐玉兰断然拒绝,“我就是死,也要死在戏台上!”

这不仅仅是表决心,徐玉兰完全是憋着一股狠劲,发愤勤学苦练,“我排《泗州城》扮演孙悟空时,为了掌握戏里一个在三张半的桌子上翻‘台漫’的动作。每天挤出午睡的时间,独自跟着师傅从一张桌子翻起,逐渐增加到两张、三张,身上不知摔出了多少乌青块。当师姐妹看到我在台顶的椅子上倒立,然后从容不迫、轻松利索地翻下来时,都以为我是天生的底子好呢。”那段时期的刻苦锻炼,为徐玉兰日后舞台演出打下了厚实的基础。她能演小生戏、武生戏、红生戏、小丑戏,虽学的是老生,却不囿于一行,能文能武,戏路极宽。

然而,扎实的基本功并不足以让徐玉兰满足,她在艺术道路上的求索从未止境。她善于学习其他剧种的精华,汲取养分,融入自己的表演中。1943年,徐玉兰在宁波演出期间甚至特地邀请当地一位老师教唱京剧,只因为她觉得京剧和越剧在演唱时发声方式有很多相似之处,亦能弥补她自身在发声、用气、吐字上的不足。此外,她还学习话剧、电影中现实主义的表演手法,学习绍剧、昆曲、评弹等剧种中的演出技巧,“凡是有益提高自己演出水平的事物,我都想学一学,然后在舞台上实践。”

靠着这种不知疲倦的求索精神,徐玉兰的演出有了新的突破,不仅表演富有激情、充满爆发力,唱腔更是高昂有力、独树一帜。周恩来曾在观赏演出后赞美徐玉兰,“谁说越剧都是软绵绵的?徐玉兰的《哭祖庙》就很高亢壮烈嘛!”

子弹在头上飞来飞去

越剧在朝鲜战场响起

徐玉兰是个非常有主见的人,在老搭档王文娟的眼中,她是个“风风火火、非常果断的大姐。”这一点在徐玉兰多年的艺术生涯中,表现得更为突出。

1947年,徐玉兰为了追求更纯粹的艺术表演,而不沦为剧团老板的赚钱工具,毅然决然地在龙门大戏院自组玉兰剧团,先后演出了《鸳鸯剑》、《信陵公子》等剧目。

5年后,徐玉兰更带头北上参军,带着她的玉兰剧团的一众姐妹参加军委总政治部文工团。当时家人反对,观众不解,徐玉兰却说,“人家能吃得消,我也能吃得消。”参军不久,徐玉兰便排演了《梁祝》、《西厢记》等剧目,之后她凭借《西厢记》中张生一角在全国戏曲会演中荣获一等奖。一年后,这个“风风火火”的女子在安东作慰问演出时,竟然决定跑去朝鲜演出。当时抗美援朝正进行得如火如荼,徐玉兰带着姐妹们在抗美援朝战场上为志愿军慰问演出,子弹在头顶飞来飞去,徐玉兰却硬是在前线待了8个月之久,只为能丰富志愿军战场下的文化生活。

64岁那年,为了打破“大锅饭”的模式,徐玉兰甚至不顾年事已高与王文娟一起自建了“自负盈亏”的越剧团,招收了一批年轻演员,并辗转各地演出。如今,徐玉兰的学生遍布全国各地,只要他们愿意学,徐玉兰便愿意不辞辛苦地教。她曾说,“越剧好比一朵含苞待放的花,我愿意用自己的心血浇灌她,使她盛开不衰,并且在原有的色彩中增添些许新的亮泽。”

(来源:广州日报)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间